Transformationsplanung für ein klimaneutrales Wärmenetz

Die erfolgreiche Gestaltung der Wärmewende ist eines der aktuell wichtigsten Projekte bei den Frankfurter Stadtwerken. Ziel ist, die Wärmeversorgung durch die Stadtwerke bis spätestens 2045 klimaneutral umzustellen. Der Transformationsplan, kurz Trafoplan genannt, ist ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg und wird durch das Bundesprogramm „Effiziente Wärmenetze“ gefördert.

Aktueller Stand

Wir haben alle vorhandenen Daten zu den Gebäuden im heutigen Versorgungsbereich ausgewertet und eine Prognose für den zukünftigen Wärmebedarf bis 2045 erstellt.

Angrenzend an die heutigen Versorgungsgebiete haben wir Möglichkeiten für den Anschluss zusätzlicher Wohngebiete und Gebäude identifiziert und die technischen Voraussetzungen für diese Anschlusspotentiale ermittelt.

Wie wird das Fernwärmenetz zukünftig klimaneutral betrieben

Die Analyse aller Potentiale die für die Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Quellen wurde überwiegend abgeschlossen. Dabei standen für uns die echte Realisierbarkeit im vorgesehenen Zeithorizont und vor allem bezahlbare Wärmekosten im Vordergrund.

Es Vielzahl an Potentialen, die theoretisch denkbar waren, mussten aus technischen und vor allem wirtschaftlichen Gründen verworfen werden, so etwa die Nutzung der Oder, tiefe und oberflächennahe Geothermie, Solarthermie wegen fehlender Speichermöglichkeit und auch die direkte Nutzung von Wasserstoff. Vertiefende Informationen dazu finden sich im fertigen Transformationsplan (ab 10/2025).

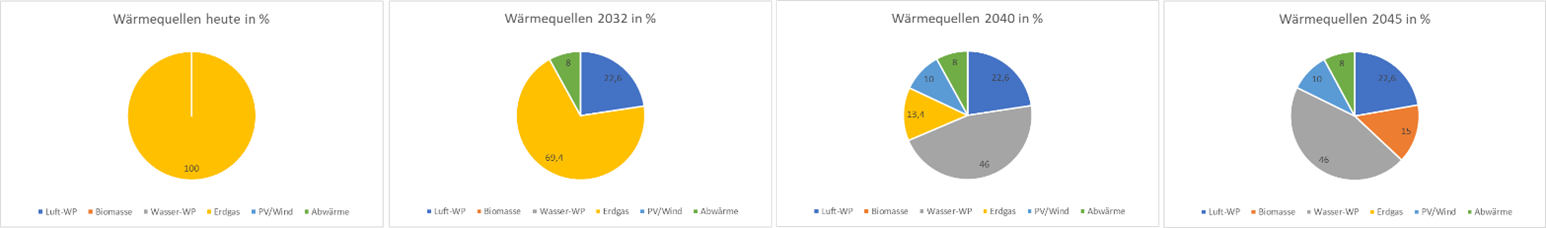

Unsere aktuelle Planung ergibt nachfolgendes Zielbild für die Jahre 2032/2040/2045:

1. Abwärme aus der Erzeugung von Pflanzenkohle

Eine entsprechende Anlage wird aktuell durch einen Investor geplant. Bei dem Prozess wird aus Biomasse (Holzreste) hochwertige Pflanzenkohle erzeugt. Weil dabei zusätzlich CO2 aus der Luft aufgenommen und in der Pflanzenkohle dauerhaft gebunden wird, hat der Prozess sogar eine negative CO2-Bilanz. Die dabei anfallende Abwärme nutzen wir als Fernwärme.

8,0 % unseres Wärmebedarfs können so ab 2029 klimaneutral bereitgestellt werden.

2. Großtechnische Luft-Wasser-Wärmepumpe

Die Umgebungsluft bietet in einem großen Zeitraum des Jahres eine natürliche und quasi unerschöpfliche Wärmequelle. Mit Hilfe einer Wärmepumpenanlage wird der Umgebungsluft Wärmeenergie entzogen und auf die erforderliche Temperatur für das Wärmenetz verdichtet. Die Anlage benötigt eine sichere Stromversorgung, ausreichend großen Aufstellplatz und Schallschutzmaßnahmen. Am Standort unseres bestehenden Heizkraftwerkes sind dafür die besten Voraussetzungen gegeben.

22,6 % unseres Wärmebedarfs können dadurch ab 2032 klimaneutral bereitgestellt werden. Projektbeispiel: https://www.man-es.com/de/unternehmen/pressemitteilungen/press-details/2024/08/28/man-energy-solutions-liefert-die-weltweit-gr%C3%B6sste-luft-wasser-w%C3%A4rmepumpe-f%C3%BCr-die-fernw%C3%A4rmeversorgung-in-helsinki

3. Großtechnische Seewasser-Wärmepumpe

Eine weitere großtechnische Wärmepumpe kann den Helenesee als Wärmequelle nutzen. Der See hat ein ausreichend großes Volumen und wird ständig von Grundwasser durchströmt. Dadurch gibt es auch im Winter permanent Nachschub an Wärme und es kommt nicht zur Auskühlung. Herausfordernd aber lösbar sind die Transportwege für die Wärmeströme vom See bis zum Wärmenetz.

Bis zu 48% des Wärmebedarfs unserer Kunden kann von der Seewasser-Wärmepumpe Helenesee ab 2040 bezogen werden.

4. Sektorenkopplung Wind und PV

Strom aus PV-Freiflächen- und Windkraftanlagen können einen bedeutenden Teil des Stroms für die Großwärmepumpen bereitstellen. Insbesondere Windkraftanlagen, die auch im Winterhalbjahr Strom erzeugen und sich in räumlicher Nähe zu den Großwärmepumpen befinden, erhöhen die Wirtschaftlichkeit und den Anteil an klimaneutraler Energie deutlich.

Der Strom kann auch mittels großer Heizkessel direkt in Wärme umgewandelt werden. Man spricht dann von Power-to-heat (PtH). Dies bietet sich insbesondere zu Zeiten an, in denen diese Anlagen mehr Strom erzeugen als im Stromnetz benötigt wird. Die PtH-Anlagen leisten so ganz nebenbei einen wichtigen Beitrag um eine Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.

Durch Nutzung von Strom aus PV-Freiflächen- und Windkraftanlagen können bis 2040 weitere 10% klimaneutraler Wärme bereitgestellt werden.

5. Biogas/Biomasse

An besonders kalten Tagen, an denen die Wärmepumpen an ihre Leistungsgrenzen kommen und auch Strom aus Wind und PV kaum zur Verfügung steht, soll Wärme aus Biomasse die fehlende Leistung ersetzen. Spätestens wenn die Gasmotorenanlage im HKW nicht mehr zu Verfügung steht planen wir einen Kessel der die Wärme aus naturbelassenem Holz zur Verfügung erzeugt. Alternativ kann auch Biogas aus regionalen Biogasanlagen über ein Rohrleitungsnetz transportiert und genutzt werden.

Der Anteil der erneuerbaren Wärme aus Biomasse soll bis 2045 auf 15% anwachsen.

6. Wärme aus KWK-Anlagen

Unsere bestehende Gasmotorenanlage erzeugt heute etwa 90% der Wärme aus Erdgas. Mit dem schrittweisen Umbau hin zu einer klimaneutralen Wärmeerzeugung wird diese Anlage mehr und mehr verdrängt. Ab 2032 wird der Anteil der Wärme aus dieser Erdgas-KWK-Anlage unter 70% betragen, 2040 sind es dann nur noch 25%, zwischen 2040 und 2045 wird der Einsatz von Erdgas dann vollständig verdrängt.

Bis dahin sichert die Anlage insbesondere die Lastspitzen im Winter ab.

Ausblick:

Aktuell werden noch weitere Potentiale für die Nutzung von Abwärme untersucht. Eine Machbarkeitsuntersuchung beschäftigt sich mit der Frage, ob zukünftig auch industrielle

Abwärme aus dem Arcelor-Stahlwerk in Eisenhüttenstadt über eine Fernleitung nach Frankfurt transportiert werden kann. Ebenso wird die Nutzung von Abwärme aus dem Frankfurt Brauhaus untersucht.

Für die Zukunft gilt es, auch geänderte Rahmenbedingungen, technologischen Fortschritt und wirtschaftliche Entwicklungen, etwa Ansiedlung von Unternehmen im Visier zu behalten. Beispielsweise könnten Langzeitwärmespeicher große Mengen solarer Wärme aus dem Sommer für die Heizperiode speichern.

Deshalb werden wir diese Potentialanalyse regelmäßig fortschreiben und unsere Planungen anpassen.

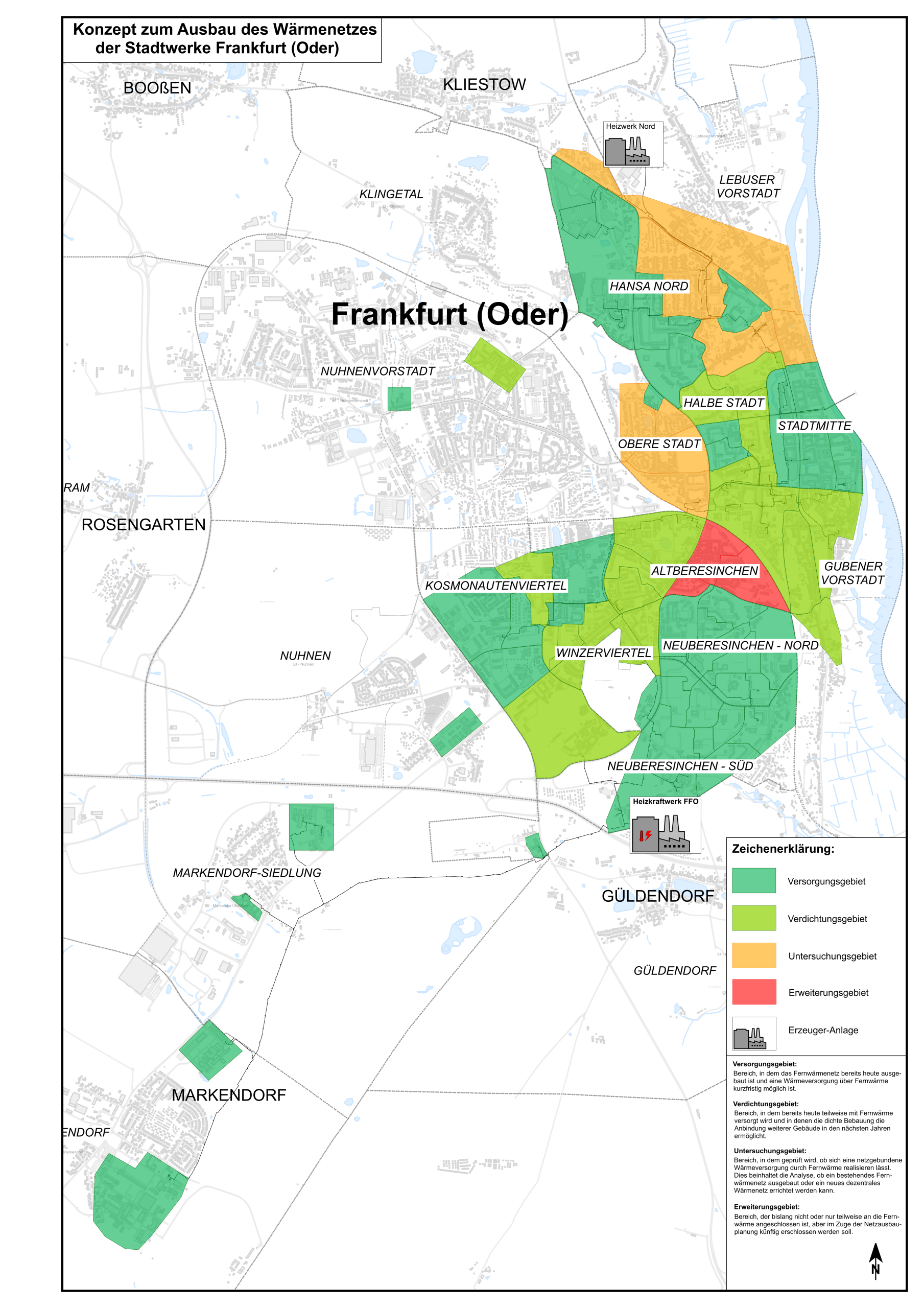

Wo planen wir das Netz zu erweitern und weitere Gebäude zu versorgen

Wesentlich für die Potentialanalyse war die Untersuchung zu möglichen Erweiterungspotentialen des Netzes. Dabei standen neben der grundsätzlichen technischen Machbarkeit besonders die Wirtschaftlichkeit im Fokus.

Ergebnis ist ein Zielbild für Bereiche in denen weitere Anschlüsse an unser Fernwärmenetz möglich sind, aufgelöst in 5-Jahresabschnitten. Die ersten Erweiterungen werden nun im Detail geplant. Die Erschließung des ersten Erweiterungsgebietes soll bereits bis 2030 erfolgen.

Da im innerstädtischen Bereich bekanntlich wenig Bauraum vorhanden ist und bereits viele andere Medien verlegt sind, stellt die Leitungsverlegung dabei die größte Herausforderung dar.

Bild: Konzept zum Ausbau des Wärmenetzes der Stadtwerke Frankfurt (Oder)

Was ist Fernwärme?

Unter Fernwärme wird die Versorgung von Gebäuden mit Wärme für Heizung und Warmwasser verstanden. Dafür wird die Wärme in Form von heißem Wasser aus dem Heizkraftwerk Am Hohen Feld über unser Fernwärmenetz in die Gebäude geliefert.

Welche Vorteile hat Fernwärme?

Fernwärme wird effizient und umweltschonend nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung produziert. Dabei wird neben Wärme gleichzeitig Strom erzeugt. Mit Fernwärme zu heizen ist sicher und zuverlässig.

Was ist ein Transformationsplan?

Der Transformationsplan zeigt den Weg auf, wie wir in unserem Wärmenetz bis spätestens 2045 Treibhausgasneutralität erreichen können. Der Trafoplan enthält die wichtigen Projektphasen Bestands- und Potenzialanalyse und Zielszenarien mit Umsetzungsschritten.

Welche Möglichkeiten werden untersucht?

Gemeinsam mit Partnern wird das Frankfurter Fernwärmenetz in den nächsten Monaten als Ganzes betrachtetet, Möglichkeiten der Umstellung auf erneuerbare Energien und der Neubau vorwiegend erneuerbar gespeister Netze sowie mögliche Erweiterungen des Netzes intensiv untersucht.

Von Großwärmepumpen über die Nutzung von Abwärme oder Biomasse bis hin zum Ausbau von Wärmespeichern werden alle möglichen Technologien in die Überlegungen mit einbezogen. Auch Geothermie könnte beim Umbau des Wärmenetzes eine Rolle spielen.

Wie wird der aktuelle IST-Zustand des Wärmenetzes ermittelt?

Gemeinsam mit den Frankfurter Wohnungsgesellschaften wurden technische Daten zum Wärmenetz und zu den versorgten Gebäuden erfasst und geprüft. Um hier möglichst genau den heutigen und zukünftigen Bedarf zu berücksichtigen, brauchen wir im Verlauf des Projektes auch Unterstützung weiterer Kunden und Partner. Bei Bedarf sprechen wir sie dazu an.

Parallel zur Datenerfassung werden bereits mögliche Quellen für die erneuerbare Wärme erfasst und analysiert.

Wie wird das Fernwärmenetz zukünftig klimaneutral betrieben?

Wir entwickeln für alle Netzabschnitte Lösungsoptionen für die Bereitstellung von Wärme aus erneuerbaren Quellen. Die Nutzung dezentraler Wärmequellen wird dabei einen großen Stellenwert einnehmen. Als mögliche Wärmequellen kommen in Betracht: Oberflächenwärme aus dem Boden in einer Tiefe bis etwa 150 m, Erdwärme aus warmem Thermalwasser in der Tiefe ab 1000 m oder Seewasser, Solarwärme mit Langzeitspeicher sowie in kleinerem Umfang auch die Nutzung von Biomasse. Auch Abwärme, beispielsweise aus Klimaanlagen oder gewerblich-/industriellen Prozessen könnte genutzt werden. Die direkte Nutzung von erneuerbarem Strom, beispielsweise aus PV-Anlagen wird ebenfalls Bestandteil.

Mit Hilfe von Großwärmepumpen kann die Umwelt- und Abwärme auf das notwendige Temperaturniveau für unser Fernwärmenetz oder für dezentrale Versorgungsinseln gebracht werden.

Wann wird der Transformationsplan fertig sein?

Ziel ist, bis September 2025 den Transformationsplan zu erarbeiten, um unmittelbar im Anschluss mit den ersten Baumaßnahmen beginnen zu können. Für unsere Kunden gibt der Transformationsplan Sicherheit in der Frage wo, wann und in welchem Umfang künftig klimaneutrale Wärme der Stadtwerke genutzt werden kann.

Bereits 2026 wollen wir mit der Umsetzung der ersten Baumaßnahmen beginnen

Wo kann ich erfahren, ob mein Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen werden kann?

Wenn Sie Interesse an einem Anschluss an das Fernwärmenetz haben, nutzen Sie bitte unser Anschlussformular auf unserer Homepage https://www.stadtwerke-ffo.de/waerme/netzanschluss/.

Wir prüfen Ihre Anfrage und geben Ihnen eine Rückmeldung.